Il libro sulla ricerca che il Fiume ha condotto e che è stato accolto con favore in gran parte dei comuni interessati, è una buona occasione per parlare anche di Resistenza e a ridosso del 25 aprile. A Cavarzere si è concordato con l’assessore Paolo Fontolan di presentarlo venerdì 22 aprile e la Sala conferenze di Palazzo Danielato è stata una sede prestigiosa per accogliere i molti amici del Fiume e dell’autrice.

Come sempre le storie e la storia che siamo riusciti a raccontare è di quelle che non tutti, o forse quasi nessuno, conosce. La Shoà come fenomeno anche italiano in virtù di fermi, internamenti, carcerazioni e deportazioni, è la parte della storia che di solito a scuola non si insegna. Anche la figura di Primo Levi e la sua opera magistrale di letteratura e di testimonianza sullo sterminio del popolo ebraico, vengono letti nel quadro dell’aberrazione Nazista. Il lavoro della storiografia di questi ultimi decenni ha messo in luce, invece, le grandi responsabilità del Fascismo e la sua adesione massiccia e cruenta dopo l’8 settembre alla politica razziale e di sterminio.

I temi della Shoah in questa occasione sono stati affiancati al ruolo della Resistenza anche nelle zone della pianura del Polesine in quanto le storie di salvezza sono state in maggioranza frutto di un lavoro sotterraneo dei nuclei di resistenti che si erano aggregati nel Polesine e avevano preso contatti con le formazioni di zone più organizzate.

Parlare delle vicende di famiglie quali i Mevorach e gli Hasson, o degli internati a Castelguglielmo oppure dei Feigl a Canaro significa capire i legami che questi erano riusciti a stabilire con chi nascondeva soldati alleati, teneva i collegamenti con le formazioni partigiane, comandava formazioni autoctone.

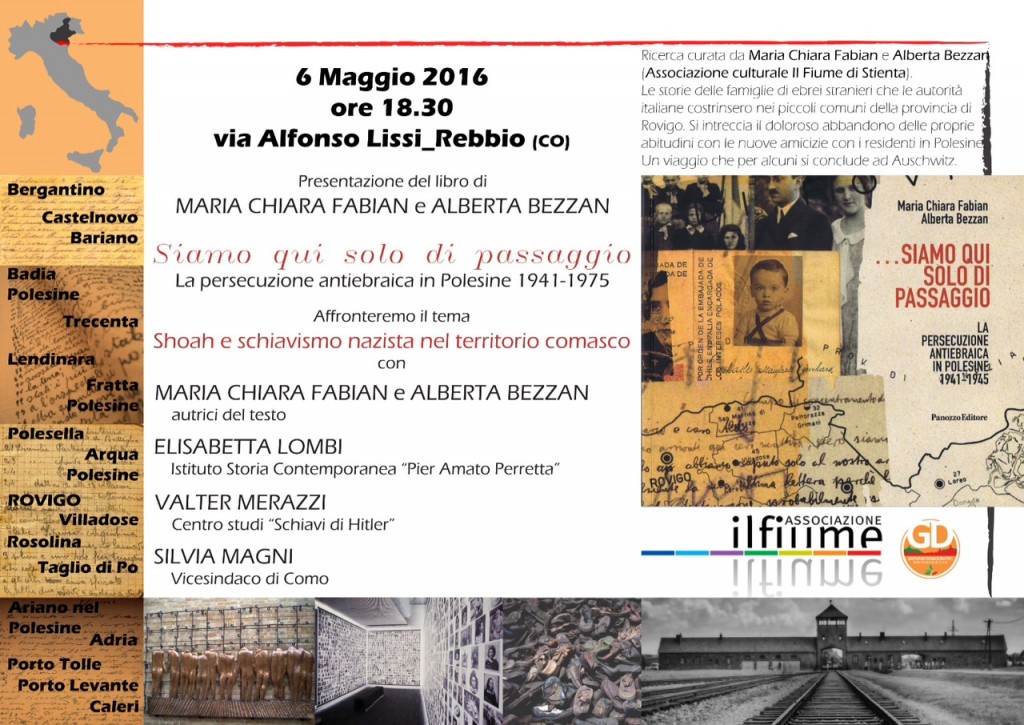

Nella stessa scia di approfondimento di una parte di passato che ci appartiene come radice di quello che siamo, si è inserito l’incontro organizzato a Como in collaborazione tra Amministrazione comunale, Giovani Democratici e due importanti istituti storici, l’Istituto “Pier Amato Perretta” e l’associazione “Schiavi di Hitler”.

L’incontro voluto dai Giovani Democratici di Como ha avuto il duplice scopo di far conoscere una storia poco divulgata e allo stesso tempo legare tra loro luoghi che quella storia l’hanno vissuta e attendono ancora che sia fatta luce sui suoi aspetti più importanti. Assieme agli internati in provincia di Como, infatti, molti di quelli che riuscirono a fuggire dagli altri luoghi di internamento si diressero al confine verso la Svizzera per cercare salvezza. Come ha sottolineato Valter Merazzi (presidente dell’associazione “Schiavi di Hitler”) anche se qualche ricerca è stata fatta, molto c’è da scoprire sulle reti che legavano la Resistenza di zone così distanti ma forse molto più vicine di quanto immaginiamo.

La conclusione di Elisabetta Lombi, direttrice dell’Istituto “P.A. Perretta”, è stata una riflessione sulla didattica della Shoah, di cui la studiosa si occupa da tempo. La professoressa ha sottolineato come la ricerca vale tanto quanto riesce ad essere trasmessa alle generazioni successive e da queste avanti nel tempo, considerazione non banale perché proprio sul “come” trasmettere la memoria si sta pubblicando molta letteratura dopo i primi 15 anni di “Giornate della Memoria”.

La Vice sindaca Silvia Magni, a proposito, si è fatta portavoce di una sensibilità dell’amministrazione nel trattare questi temi all’apertura della presentazione in cui Chiara Fabian e Alberta Bezzan hanno fatto la parte principale, condita da discussione in diretta sui dati della ricerca.

Un rammarico è stata la mancanza di una testimone di rilievo, la signora Beatrice Lehrer Grupper, internata con i genitori e la sorellina ad Adria, che oggi vive a Lugano ed è stata, con la sua famiglia, una dei fortunati a trovare rifugio nella Confederazione Elvetica. Una testimone preziosa che inviteremo in futuro ai nostri incontri.