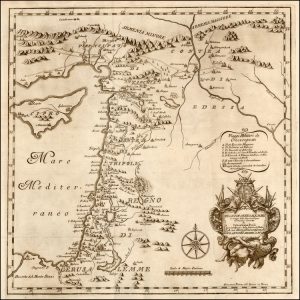

Gerusalemme, Al-Quds, Jerushalaim, chiamatela come volete ma alla fine si tratta sempre dell’ombelico del Mondo, o meglio di tre/quarti del mondo se escludiamo la grande area dell’Oriente buddista o della Cina “comunista”.

Dal 18 al 27 agosto sarò a Gerusalemme per un percorso di approfondimento della didattica della Shoah all’interno dell’istituto Yad Vashem, più noto come museo della Shoah dello Stato di Israele. Sarà anche l’occasione per entrare nello spirito della città che è forse tra le aree più contese nel mondo e che si contrappone in Israele alla laica Tel Aviv, alla medievale Akko, alla sionista Haifa, alla religiosa Hebron, alla mistica Safed.

Una città dalla storia millenaria ma per capire cosa è oggi è, forse, più importante conoscere le vicende dell’ultimo secolo. Interessante è scoprire come la dissoluzione dell’Impero Ottomano, l’intervento dell’Inghilterra, la stratificazione delle comunità religiose, la popolazione araba ed ebraica coesistenti da epoche immemori, siano state sopraffatte dalla forza della disperazione di un popolo salvatosi dalla distruzione progettata dalla Germania Nazista ed appoggiata dal resto dell’Europa.

Delle vicende drammatiche del secondo Novecento, ne hanno fatto le spese i Palestinesi, ossia la popolazione araba, mai costituita in nazione, ma stritolata tra i grandi movimenti di masse e politici nei quali gli arabi palestinesi non sono riusciti ad inserirsi se non attraverso una serie di “no” che hanno portato a guerre e sofferenze senza fine.

Il tempo di solito guarisce le ferite ma, in questo caso, il tempo non fa che rendere più difficile progredire verso la pace, come quando la calcificazione di una frattura rende difficile muovere un’ articolazione.

Il viaggio ed il Seminario per insegnanti che lo Yad Vashem organizza per gruppi di insegnanti di tutto il mondo ha lo scopo però di approfondire il tema della Shoah e di come si approfondisce e insegna. Perché approfondire un tema che sembra ormai noto e conosciuto?

L’importanza di questo studio è oggi sempre più evidente. Capire che la Shoah ha avuto una specificità ed una unicità fondamentale è cosa che abbiamo detto e si dice da molte parti. Insegnarlo ai non addetti ai lavori deve rendere ogni fatto storico contemporaneo importante per quello che è e per la dinamica che lo ha prodotto, altrimenti non riusciremo a trovare i metodi per combattere i conflitti del mondo.

“Combattere i conflitti”, quasi una figura retorica di cui non ricordo il nome. E’ un altro modo di dire “se vuoi la pace prepara la guerra”… non crediamo che si debba usare la guerra per avere la pace e lo dimostrano tanti conflitti contemporanei nati da azioni che in tempo di pace volevano sovvertire l’ordine di alcune aree del mondo per pori scopi di interesse o egemonia.

Non crediamo che Israele sia nato dalla Shoah, come hanno ribadito storici molto importanti, e non deve essere questa il parametro di giudizio della politica dello stato di Israele verso lo stato bi-cefalo della Palestina. Gli israeliani non stanno facendo ai palestinesi quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei, questo collegamento stabilito da più parti va demolito e la politica israeliana e palestinese va ricondotta a quello che è, alle dinamiche politico amministrative nate a seguito di guerre ripetute, azioni di rivolta difficilmente condivisibili (il terrorismo degli anni ’70) , intifade più o meno disastrose per le conseguenze di ritorsione e ulteriore perdita di autonomia e credibilità.

Non crediamo che Israele sia nato dalla Shoah, come hanno ribadito storici molto importanti, e non deve essere questa il parametro di giudizio della politica dello stato di Israele verso lo stato bi-cefalo della Palestina. Gli israeliani non stanno facendo ai palestinesi quello che i nazisti hanno fatto agli ebrei, questo collegamento stabilito da più parti va demolito e la politica israeliana e palestinese va ricondotta a quello che è, alle dinamiche politico amministrative nate a seguito di guerre ripetute, azioni di rivolta difficilmente condivisibili (il terrorismo degli anni ’70) , intifade più o meno disastrose per le conseguenze di ritorsione e ulteriore perdita di autonomia e credibilità.

Non se ne uscirà facilmente e soprattutto perché il resto del mondo è invischiato in altri problemi più grossi, ma dare alle cose il giusto nome e la collocazione più giusta è quello che dovremmo fare tutti.